Oberägypten

24. Mai bis

2. Juni 2008

Text: Irene Kohlberger

Fotos: Irene Kohlberger und

Panorama EGYPT

Landeanflug

Richtung Hurgada. Es ist drei Uhr Morgens und durch

das Fenster lassen sich Reihen von Lichtern ausmachen, die wie gerissene

Perlenketten in der Dunkelheit beginnen und ebenso unmittelbar enden. Es fehlt

das Netz von Lichtern, wie das üblicherweise bei Ortschaften der Fall ist, d.h.

es gibt hier nur reine Feriensiedlungen, die an der Küste verstreut, manchmal

mit Straßen verbunden sind und manchmal auch nicht.

Wie so oft

frage ich mich, wo der Flughafen liegen könnte, ob wir vom Meer her landen oder

vom Landesinneren aus. Meistens gelingt es nicht die Frage zu beantworten, weil

im Moment der Landung alle Übersicht vorbei ist, die Nervosität der Passagiere

und der Trubel des Aussteigens alles Nachdenken und Überlegen zu einem

vorläufigen Ende bringt.

Draußen

ist es sehr warm, wie erwartet. Die Luft fühlt sich weich an, wattig, wie aus einer überdimensionalen Klimaanlage

kommend. Wir stolpern die Gangway hinunter und gehen zum wartenden Bus, der

sich nach und nach mit den Fluggästen füllt. Es wird immer enger und wärmer. Es

ist ein Moment der unangenehmen Spannung, dieses Warten auf die Abfahrt des

Busses. Immer wieder erlebte ich dieses Gefühl des Eingesperrtsein

in die künstliche Welt des Flughafens, das sich erst löst, wenn wir den ersten

Schritt hinaus tun vor das Flughafengebäude, wo die unbekannte Landessprache

deutlich an unser Ohr dringt.

Erst dann

sind wir wirklich angekommen.

Im

Flughafengebäude sind allerdings noch einige Hürden zu überwinden. Wir brauchen

einen Visastempel, den wir bei den gut gekennzeichneten Schaltern erhalten.

Dann geht es zur die Passkontrolle. Auf dem Weg zum Gepäcks-übernahme will wieder jemand unseren Pass sehen. Doch

schließlich können wir unsere Koffer vom Laufband herunterholen und uns in die

Vorhalle des Flughafens hinausbewegen. Dort wird uns mitgeteilt, dass wir zum

Autobusbahnhof müssen und zwar zum Bus Nr. 49. Ich memoriere die Nummer und

stolpere mit meinem Rollkoffer über Gehsteigkanten und grob geschotterte

Zufahrtswege. Offensichtlich habe ich den Direktweg gewählt, der mich

schließlich ziemlich schnell, wenn auch auf anstrengende Weise, zum vorläufigen

Reiseziel bringt.

Und hier

fällt mir zum ersten Mal auf, was sich während auf der ganzen Reise immer

wieder bestätigen wird, die unglaublich exakte und vorausschauende Weise der

ägyptischen Reiseorganisation. Sie schreiben die Busse so deutlich an, dass sie

auch ein Blinder noch finden könnte und im Bus bekommen wir schon die ersten

schriftlich Unterlagen und Hinweise, was uns im Hotel erwartet. Wir werden von

einer Hand in die andere weitergereicht und wenn man sich nur ein bisschen

konzentriert, ist alles ganz klar und einleuchtend.

Offensichtlich

wird hierin langjährige Erfahrung dienstbar gemacht und wie wir später erfahren

werden, die Intelligenz des Landes in breitem Umfang eingesetzt.

Aber davon

später.

Nur kurze

Zeit sitzen wir in dem abgedunkelten Bus, der uns zum nahen Hotel bringen wird.

Unerwartet

und überraschend erwartet uns kein hochragender Hotelkomplex sondern eine große Hotelanlage von architektonischer

Schönheit. Adaptierter maurischer Stil formt die Grundanlage des Hotels Grand Resort mit großzügig gestalteten

Zimmern und Balkonen unter maurischen Bögen.

Selbst die

Swimmingpools folgen den geschwungenen Linien der Innenfronten der Hotelflügel.

Man wird nicht müde die einfallsreichen Fassaden mit vorgelagerten

Terrassentürmen zu betrachten und sich vorzustellen, wie vornehm gekleidete

Mädchen ihren Geliebten Hibiskustee servieren.

Doch es

gibt hier keine ägyptischen Mädchen – nur junge Männer, die in vollendeter

Haltung ihre Arbeit verrichten. Egal, ob sie in blauen Monturen gekleidet im

Garten arbeiten oder die Hotelgänge mit frischer Farbe nachbessern.

Die Könige

in diesem unsichtbaren Hofstaat sind die hochgewachsenen jungen Männer an der

Rezeption. In regelmäßigen Abständen schwappen hier Wellen von Touristen in die

Halle, die müde und gleichzeitig aufgeregt ihre Zimmerkarten einfordern. Doch

schon allein ihre Handbewegungen verraten Courtorsie der alten Schule – elegant

und ohne Hast bedienen sie Computer und Listen und spüren mit einem

untrüglichen Instinkt, welche Art von Persönlichkeit ihnen die Papiere reicht.

Die fast

unwillkürlich entstehende Hochachtung, die mir Männer des Mittelmeerraumes

immer wieder entgegenbrachten, weht mich auch hier wieder an und alle gut gemeinten Ratschläge in

Richtung Bakschischmentalität der Ägypter, erweisen

sich in diesem Ambiente als völlig gegenstandslos. Sicher verdienen diese

Männer ausreichend und ihr Status in der Gesellschaft ist dadurch geprägt. Doch

verfügen sie über eine Fähigkeit, die weit über professionelles Können

hinausgeht. Eine Fähigkeit, die nicht erlernt werden kann, sondern Teil ihrer

Persönlichkeit ist.

Eng und ungenehm wird es manchmal mit subalternem Personal, und

zwar wie immer und überall. Hier wirkt die eigene Not und der Neid wie eine

Blockade, die ihrer menschlichen Kompetenz entgegensteht und diese nicht selten

abwürgt.

Nach den Anmeldeformalitäten

irren wir durch die unübersichtliche Anlage. Doch es stört nicht sehr, da die

Beleuchtung und das wunderbare Ambiente im Bereich des großen Swimmingpools uns

dafür entschädigt. Schließlich finden wir unser Zimmer, obwohl die Nummerierung

so gewählt scheint, dass man den Wollfaden von Ariadne braucht, um wieder

zurückzufinden. Das System der Nummerierung habe ich auch später nicht

durchschaut – muss aber ehrlicherweise zugeben - dass es mir ziemlich egal

geworden ist.

Da ich

eine notorische Versuchs-Irrtums Lernerin bin, denke

ich nicht einmal im Traum daran den Hotelplan zu Rate zu ziehen, um die

Frühstücksräume zu finden, sondern mache mich auf den Weg. Wir halten uns links

und wieder links und so weiter und schließlich landen wir durch reinen Zufall

in einem Frühstückspavillon, wo uns einer der Servicekräfte mit der Menüfolge

des Abendessens konfrontiert – ein Faktum – das sich nach drei Stunden Schlaf,

woraus uns das heftige Klopfen des eifrigen „Reinigungspersonals“ gerissen hat

- nicht unbedingt mit Frühstück in Zusammenhang bringen lässt.

Doch

schließlich sitzen wir in dem fast leeren Pavillon, bedient von drei

Servicekräften, die zusätzlich von einem Chef beaufsichtigt werden.

Am Buffet

gibt es alles, was ein Frühstück zum Frühstück macht: angefangen bei

Müslisorten aller Art, Obst (zarte hell grüne Melonen, in feine Scheiben

geschnitten), über Eier und Käse, bis hin zu Wurst und Schinken, die sich

allerdings etwas gekränkt und eingerollt präsentieren. Als Konzession an die

deutsche Touristenbesetzung des Hotels gibt es dunkle Brotbrötchen,

Kaffee mas o menos rica ( spn: mehr oder minder gut), aber ein bisschen besser

als auf den Fährbooten Griechenlands.

Meine

Freundin Ita schwelgt in pastillas gefüllt mit Früchten, und genießt die besondere

Aufmerksamkeit von zwei der drei „dienstbereiten“ jungen Seviceherren.

Später

tasten wir uns zurück zu unserem Stockwerk. Dort angekommen, orientieren wir

uns an besonderen Zeichen, wie z. B. an einem Trockenblumenstrauß oder an einem

Tisch mit verschiedenen Ausgaben der Regenbogenpresse – ja auch das gibt es

hier – und finden schließlich unser Zimmer. Ich bleibe dort und versuche mich

zu erholen. Ita genießt den Swimmingpool. Zu Mittag essen wir in einem

hoteleigenen Restaurant – zu viel und zu üppig. Noch sind wir nicht in die

Geheimnisse der leichten Ernährung eingedrungen…

Danach

machen wir uns auf in Richtung Strand. Wieder sind einige Hindernisse zu

überwinden, auf unserem Weg zum Meer. Zunächst die Straße queren, die Halle des

Grand Hotels durch schreiten, lange Parkwege zurücklegen, bis wir endlich unten

sind auf dem aufgeschütteten Sandstrand, bedeckt mit Liegen und Sonnenschirmen.

Es ist

Spätnachmittag und es gibt kaum mehr Gäste hier---

Es ist

ruhig und wunderschön—

Am Roten

Meer

Wir

schwimmen und freuen uns am Meer, das vertraut und kühl unserer Körper umfängt.

Spät

kehren wir zurück ins Hotel – dort heißt es umziehen und zum Abendessen gehen.

Das Restaurant, das uns empfängt - d.h. eher „nicht haben“ will, heißt Marrakech – nur mit Mühe bekommen wir

einen Platz draußen zwischen Pool und den Gasträumen. Eigentlich sollten wir in

den eisgekühlten Innenräumen Platz nehmen, was aber keiner mag…

Das Buffet

reichhaltigst und sehr gut. Man könnte hier essen und

essen. Alles schmeckt vorzüglich – dafür

kommen die Getränke zu spät. Aber man kann ja nicht alles haben…

Elendigliche

Nacht - Gelsen im Zimmer – bin müde zum Sterben.

Wecken um

3 Uhr 30 in der Früh. Unser Bus startet dann gegen 5 Uhr morgens. Erst viel

später erfahren wir, warum wir so früh aufbrechen mussten.

Unsere

Fahrt nach Luxor wird von der Polizei eskortiert, d.h. wir fahren im Konvoi -

damit es sich auszahlt, wenn einer verrückt spielt. So denke ich noch, während

ich mich im Bereich eines Mekkapilger - Rastplatzes

herumtreibe.

Es ist ein merkwürdiger Platz: lange

Betonbaracken erwarten hier den jährlichen Ansturm der Mekkapilger.

Um mich herum hüpfen kleine dünne Sperlinge – daneben ragen verfallene

Betonschuppen auf, wo sich innen und außen der Müll sammelt. Vor mir ein

Polizeiwagen mit Armierten. Ein junger Mann dreht auf einem Fahrrad seine

sportlichen Morgenrunden. Fliegen belästigen mich – bin müde von der letzten

kurzen Nacht. Dann verlaufe ich mich zwischen den vielen parkenden Autobussen

bis ich endlich „meinen“ Bus finde.

Seltsam ist es schon so im Konvoi

dahinzufahren – doch nicht nur diese Fahrt ist eine Folge des fortschreitenden

Wahnsinns einer nur wirtschaftlich bestimmten Welt. Wegen der Gefährlichkeit

der Strecke, 200km Wüstenstraße, fährt man zusammen, obwohl es für die

Buslenker zweifellos extrem anstrengend ist, auf diese Weise unterwegs zu sein.

Am Rückweg erleben wir auch einen Unfall, weil der Lenker eines Kleinbusses

sichtlich kurz eingeschlafen ist und den Bus über den Straßenrand gekippt

hatte. Doch ist niemand verletzt worden.

Impressionen von unterwegs

Militärbasis unterwegs

Bewässerte Felder

Eine in

sich geschlossene Welt, so ein Nilkreuzfahrtsschiff.

Beim

Hineinkommen wirkt alles, wie auf einer großen Fähre – nur alles wesentlich

eleganter – no na net!

Ein

riesiger Kristallluster beherrscht die Halle, die nach oben hin offen,

Großzügigkeit und Stil verrät. Alles glänzt und spiegelt vor Sauberkeit und es

riecht nach Räucherstäbchen. Das war anders auf den Fährbooten. Dort war

es nicht

unbedingt sauber und zudem roch es überall nach Diesel, nach verschüttetem Cola

oder Kaffee. Nicht, dass ich mich danach sehne, aber die Überfahrten nach

Griechenland mit den Schiffen haben sich tief in mein Gedächtnis eingegraben.

Jetzt

liege ich faul und quer über zwei Liegen am Deck des Luxusbootes und spüre nur

einen vollen Magen, das leise Grummeln des Motors und höre leise Musik. Ich

genieße die Freundlichkeit des Personals und schlürfe an einer

Zitronenlimonade.

Um das

Schiff dümpelt das dunkle Wasser des Nils. Obwohl wir auf einem Fluss ankern,

wirkt die Wasserfläche sehr ruhig, wie bei einem See, nur hin und wieder fegt

ein Windstoß über die ruhige Oberfläche und bedeckt sie mit silbrigen

Gitternetzen. Drüben am gegenüberliegenden Ufer bändert der Ufersaum

mit Palmen und Tamarisken - dazwischen die hellen würfelförmigen Behausungen

von Oberägypten, teils freistehend, teils halb verborgen im grünen

Uferdickicht.

Die

traditionelle Bauweise und die Armut ihrer Bewohner schaffen es bis heute die

althergebrachte Ordnung zu bewahren, was für sie selber und das Land vermutlich ein Segen ist. Sie erreichen auf

die Art ihres einfachen Lebens dasselbe, was z. B. die aufwendigen Klimaanlagen

in den Häusern anstreben, die das kalte Europa hierher exportiert hat.

Allerdings

wirken die Dörfer, die wir auf unserer Konvoifahrt

berührten, manchmal sehr desolat, vor allem die aufgelassenen Höfe, um die sich

niemand kümmert und die langsam zusammenfallen. Besonders dann, wenn die

Lehmziegel anderwärtig verwendet, die verbleibenden Gebäudereste zur

Müllentsorgung benützt werden. Diesen Anblick erträgt das mitteleuropäische

Auge nur schwer, ohne sofort auf Abhilfe zu sinnen.

Abhilfe

wozu? Wofür?

Wodurch

wäre der Anblick der offenen Schilfbündel, die auf den Flachdächern

zusätzlichen Schatten spenden, malerischer zu ersetzen? Manchmal wirken sie wie

Frisuren, die ein ungeschickter Friseur in Eile zurechtgestutzt hat…

Die

Menschen auf den Strassen folgen dem verrückten

Konvoi mit großer Ruhe in den Augen. Kinder genießen das sich immer

wiederholende Schauspiel und winken fröhlich. Männer, die ihrer mühsamen

Feldarbeit nachgehen, schauen nicht einmal auf, wenn menschlichen Wesen auf

diese seltsame Weise vorbeigekarrt werden.

Nachdenken

verbiete ich mir – man müsste sonst die eigenen schönen Pläne sofort begraben

und Luxor und Abu Simbel vergessen und auch den

langgehegten Wunsch, auch einmal den Nil hinaufzufahren, ihn spüren, ihn sehen,

den Heiligen Fluss, der so oft in meinen Gedanken, in meiner Unterrichtsarbeit

eine wichtige Rolle gespielt hat.

Der

heilige Nil, der Lebensspender! Unzählige lobende Verse wurden ihm gewidmet. Er

war es und ist es noch heute für ungefähr achtzig Prozent der Bevölkerung und

ich bin glücklich, dass ich hier sein darf.

Es wird

Abend – ich sitze am Oberdeck und genieße den leisen Windhauch, der nach Thomas Mann immer von Norden kommt.

Warum das so ist, weiß ich nicht. Doch findet sich im Goggle

- Lexikon dafür sicher eine befriedigende Antwort.

Ich

beobachte die Sonne, wie sie langsam hinter den Ufersaum

versinkt. Ich mache Fotos und warte, bis die Sonnenscheibe schließlich hinter

dem Horizont verschwunden ist. Auch wenn die Sonne zu Mittag und Nachmittags

herunterbrennt- sie bleibt trotzdem freundlich – entsprechend dem Sonnenbild

zur Zeit Echnatons

– wo ihre Strahlen in geöffneten

Händen münden, die Mensch und Tier mit dem Lebenszeichen berühren.

An der Stelle, wo Himmel, Erde und Unterwelt zusammenstoßen,

befand sich in der Vorstellung der alten

Ägypter ein großes Horizont-Tor, durch das die Sonne allmorgendlich die Welt

betrat. Tor des Urgewässers nannten sie es, denn beim Untergehen tauchte die

Sonne in den Urozean ein, aus dem heraus einst die

Welt entstanden war. Jeden Morgen wurde aus den mythischen Fluten die Sonne

wieder neu herausgehoben und begann ihren Lauf über dem Horizont

Der dritte

Tag führt uns ins Tal der Könige.

Wir fahren

mit dem Bus und halten zuallererst bei den Mnemnonskolossen

Die Mnemnonskolosse

gehören zu den Resten vom Totentempel Amenophis III

Die beiden Riesenstatuen galten den Ptolemäern als Abbilder

des legendenumwobenen äthiopischen Königs Mnemnon,

des Sohnes von Eos und Thitonos, der in der Schlacht

von Troja durch das Schwert des Achill den Tod fand.

Zur Namensgebung kam es wahrscheinlich durch die klangliche Ähnlichkeit

zwischen Amenophis und Mnemnon.

Die Giganten ragen 18 m auf; Reisende der Antike

betrachteten sie als Weltwunder.

Keiner der römischen Kaiser versäumte es, sie zu

besichtigen. Die magische Anziehungskraft der Riesen beruhte damals auf einem

damals nicht zu deutendem Phänomen. Wenige Jahre vor der Zeitenwende sorgte ein

Erdbeben für Schäden an einem der Kolosse.

Allmorgendlich, wenn die Sonne aufging, hörten die Besucher

einen klagenden Ton. Mnemon – so die Erklärung –

grüßte seine Mutter Eos, die Göttin der Morgenröte, die ihre Tränen in Form des

Morgentaus über den geliebten Sohn ergoss.

Und mit

dieser Erklärung sind wir wieder mittendrin im Phänomen der

Wirklichkeitsdeutung, die uns heute vom Standpunkt einer realitätsbesessenen

Zeit kaum eines ernsten Gedankens wert ist. Und dennoch, verströmt diese

Erklärung nicht mehr Zauber und Wärme, als die Erklärung, dass

Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, sowie Schwankungen der

Luftfeuchtigkeit in den winzigen Hohlräumen des Steins allmorgendlich

Felspartikel abgesprengt wurden, die für den Ton verantwortlich waren?

199 n.Chr.ließ Septimus Severus

die beiden Giganten restaurieren – seitdem bleibt ihr Gesang aus.

Gewiss hat

der moderne Erklärungsversuch damit seine Bestätigung gefunden – aber schöner

wäre es, wenn die Göttin der Morgenröte sich von der modernen Welt, die

zweifellos auch schon im römischen Empire ihre Wurzel eingesenkt hatte,

gekränkt und verletzt zurückgezogen hätte…

Diese fast

gesichtslosen mächtigen Gestalten vor einem Ruinenfeld, das nur mehr Grundrisse

erkennen lässt, berühren mich sehr vertraut. Sind doch von den antiken Bauten

selten mehr als die Grundmauern übrig geblieben, die wir Nachgeborenen nur

anhand von Plänen und mit der Kraft der Phantasie vor unserem inneren Auge

wieder aufrichten können.

Weiter

geht es in Richtung Tal der Könige. Die Bergrücken enden in gezackten Linien.

Zylindrische vom Wind geschliffene Formationen ragen auf, dazwischen spitz

zulaufenden Felder von Sand. An ihren

Flanken zeigen sich in unregelmäßigen Abständen

Sandsteinabbrüche, die von wulstförmigen festerem Material durchzogen

sind.

Alles

schon einmal gesehen, irgendwo, irgendwann und doch auch wieder nicht. Die

Kargheit der Landschaft, die jeder schützende Vegetation entbehrt, scheint mir

in eine Atmosphäre von Melancholie getaucht, die auch von den bunten

„Touristenherden“ nicht aufgehoben werden kann.

Tal der

Könige

heißt der verborgene glutheißer Kessel, wo die Herrscher des

Neuen Reiches zur letzten Ruhe gebettet wurden. Bisher wurden hier 65

Ruhestätten freigelegt. Eine archäologische Sensation ereignete sich erst 1995,

als die größte je in Ägypten gefundene

Grabanlage entdeckt wurde. Prinzipiell war diese Gruft schon seit 1820 bekannt;

der englische Armateur Archäologe James Burton hatte

einen kleinen Teil davon entdeckt, aber nicht weiter beachtet.

Ken Weeks, ein amerikanischer

Archäologe, vertiefte sich in die Reisebeschreibungen von James Burton und

entdeckte in der seit 1820 bekannten von 16 Säulen bestandenen Halle eine

verborgene Tür und dahinter eine riesige Grabanlage. Auf einem T-förmigen

Grundriss reihen sich 48 Grabkammern aneinander. Man vermutet, dass dieses

„Massengrab“ für die Prinzen von Ramses II. angelegt

worden ist. Ägypten bekanntester Pharao

hatte über 100 Nachkommen und regierte 67 Jahre. Er überlebte 13 seiner

Söhne und bei der Thronbesteigung seines Nachfolgers Merenptah

war er schon 60 Jahre alt. Kein Wunder, dass er seinen Untertanen unsterblich

vorkam.

In der Zeit zwischen der Herrschaft von Thutmosis

I. und Amenophis II.

bekam die Achse eines jeden Grabes eine 90 Grad- Abwinkelung,

alle späteren Felsenkorridore führen gradlinig in den Berg hinein.

Wir haben

Glück und betreten das Grab von Siptah ganz

alleine, nachdem der Grabwächter unsere Eintrittskarte mit einem Locher

entwertet hat (drei Gräber dürfen wir besichtigen – eine weise Einrichtung).

Siptah

war der Sohn von Seti II. Er war ein Teenager auf dem

Thron und wurde von seiner Stiefmutter Tausert und

dem vormals königlichen Schreiber unterstützt. Er regierte nur sechs Jahre.

Nach seinem Tod regierte seine Stiefmutter auch formell über das Großreich Ägypten,

wie 100 Jahre zuvor, Hatschepsut.

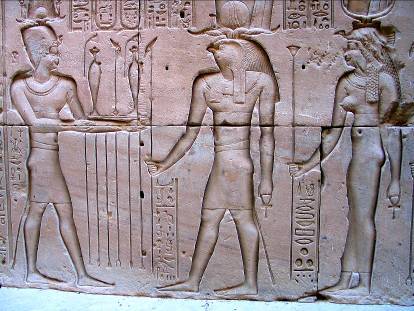

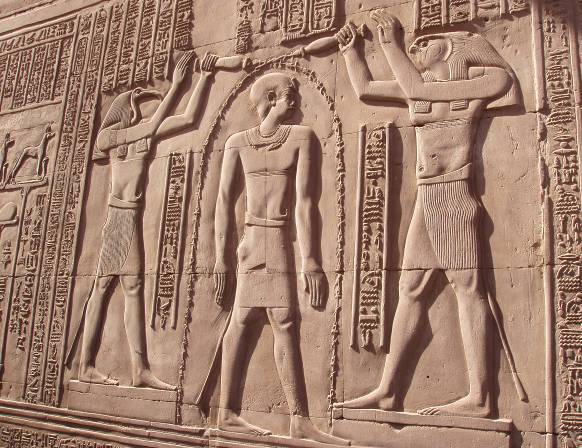

Schon auf

den ersten Metern des Ganges in Richtung Grabkammer überwältigt uns die

Schönheit und Lebendigkeit der dargestellten Figuren. Auch die kräftigen Farben

überraschen, wenn man bedenkt, dass die Malereien vor mehr als 2000 Jahren

aufgetragen wurden.

Ich suche

in meinem Gedächtnis nach Merkmalen, die mir die Identifikation der

dargestellten Personen erleichtern können. Manchmal bin ich ganz sicher –

manchmal glaube nur es nur zu wissen.

Aber das macht nichts. Ich werde im Laufe der Reise tatsächlich noch Months von Chons sicher unterscheiden lernen, obwohl

beide falkenköpfig dargestellt, der eine am Kopf die Mond-und der andere die

Sonnenscheibe trägt und nur die Federkrone von Month zu einem klaren Unterscheidungsmerkmal

wird.

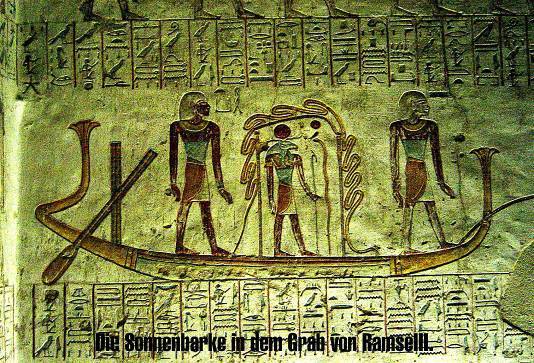

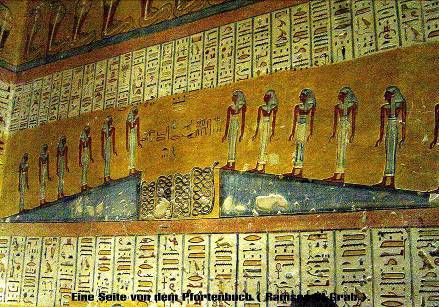

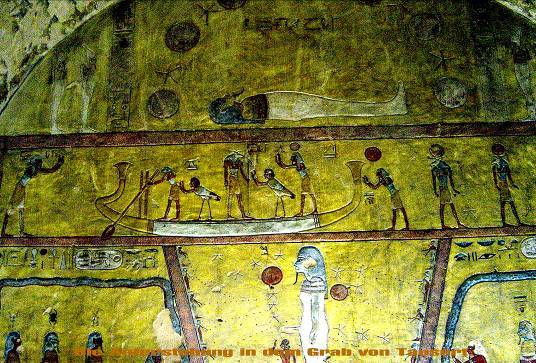

Die Dekoration an den Wänden folgte dem Buch Amduat, der „Schrift des verborgenen Raumes“, sowie dem

Pfortenbuch. Die Unterwelt des Jenseits war von Toren durchzogen, die der

Verstorbene überwinden musste, um das Reich seines Vaters, des Totengottes

Osiris, zu erreichen. Jede einzelne Pforte stellte ein Wagnis dar, um

Unberufene abzuschrecken. Zusätzlich wurden sie von schrecklichen Wärtern

bewacht. Namen, wie der

Brüllende, der Nilpferdgesichtige

mit rasender Wut, Der das Verfaulte

aus dem Hintern frisst, machen deutlich,

um welche Persönlichkeiten es sich dabei handelte. Über die bewachenden

Schlangen heißt es: Mit heißen Flammen, die nicht löscht, was sie verbrennt,

mit wirksamer Glut, geschwind im Töten, ohne zu fragen, an der niemand vorbei

zu gehen wünscht, aus Furcht vor ihrer Pein. Weitere Torhüter hießen, Mit

scharfer Glut, Die Unnahbare; Blutschlürfer, Der mit seinen Augen Feuer sprüht – und so sieht man sie auch, die Durchlässe

bewachend, an den Wänden dargestellt.

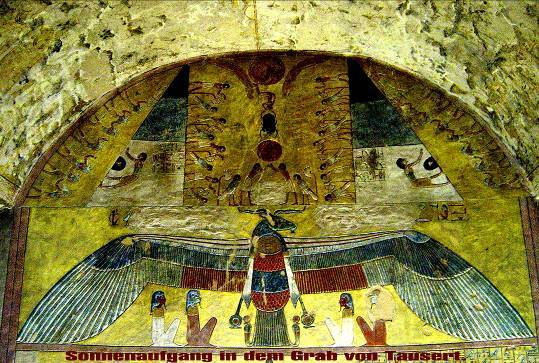

Der Sonnengott auf seiner goldenen Barke durch fährt diese

Tore, dabei begleiten ihn die drei Kräfte Hu, Sia und Heka

– Anspruch, Erkennen und Zauber. Dort,

wo die Sonne auf ihrer Fahrt durch die Unterwelt erscheint und Licht(= Leben)

spendet, erwachen Mensch und Tier aus ihrem todes

ähnlichen Schlaf; Paviane, Symbol für die jenseitigen Wesen, jubeln dem

Sonnengott zu, die Verdammten klagen über die Wiederholung ihrer Qualen. Doch

die Freude verebbt, wenn die Barke einen Bereich durchfahren hat und sich dem

nächsten bewachten Tor nähert. Finsternis senkt sich erneut herab, Mensch und

Tier stimmen die Klage an und fallen zurück in den todes

ähnlichen traum

losen Schlaf.- Solcherart sind die Darstellungen in den Gräbern vom Tal der Könige.

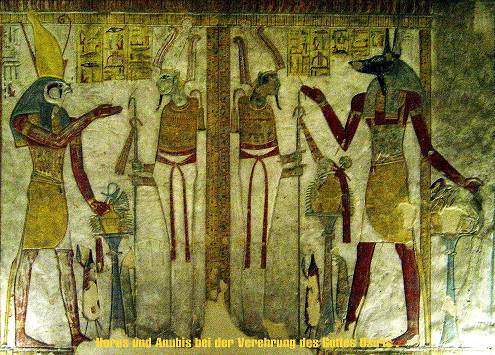

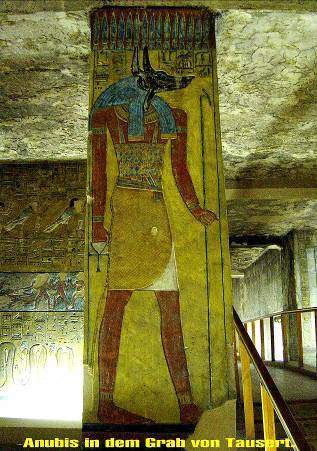

Wie in den

Grabräumen nicht anders zu erwarten, ist der Gott Anubis immer präsent. Anubis

ist Balsamierungsgott, Wächter der Gräber, Herr der Totenstadt und vor Osiris auch der Totengott. Dargestellt wird er in Menschengestalt mit Schakal-

oder Hundekopf; auch als großer schwarzer Hund, der auf der Mastaba

(Totenbahre) liegt. Auf den Bildern in den Gräbern neigt er sich meistens tief

über die Mumie, die er verklärt ins Jenseits aufnehmen wird.

Er

„arbeitet“ bei der Einbalsamierung mit (Priester mit Schakalmaske),

begleitet die Wanderung der Seele durch die Unterwelt zu ihren Prüfungen und

ist überhaupt ständig gegenwärtig.

In den

innersten Grabkammern des Siptahgrabes fehlen die

Malereien. Nackter Fels, grob ausgehauen, formt Vorratskammern und Dienerräume.

Es berührt schmerzlich – Siptha ist zu früh

gestorben, vor der Vollendung seines Grabes.

Im

nächsten Grab geht es viele Stufen hinab, weit und tief in den Fels hinein: und

auch hier ein leerer Sarkophag – der mumifizierte Leib des Königs Setnahkt ist

nicht mehr.

Auch die

Göttin Nut, die Lebensspenderin konnte ihn nicht retten, obwohl ihr Bild auf

der Innenseite des Sarkophagdeckels eingemeißelt ist.

Wir bleiben und bewundern die künstlerisch hochrangigen Malereien, die Szenen

aus dem Ägyptischen Totenbuch wiedergeben.

Immer

wieder erkennen wir symbolisch angedeutete Tore, neben denen große furchteinflössende Gestalten mit gezückten Messern stehen.

Der Tote muss auf seiner Wanderung zum Totengericht durch diese bewachten Tore

hindurch, wozu er sehr viel Mut und Tapferkeit braucht.

Andere

Szenen sind nicht so leicht zu dechiffrieren. Aber eine Wand, wo die

Wiedergeburt des Toten symbolisch dargestellt ist, hat sich in mein Gedächtnis

tief eingegraben

.

Auch die

Idee an die Pfeiler der Wand, die zur eigentlichen Grabkammer führen Seth und Amon im Kampf um den Toten

darzustellen, halte ich für einen genialen Einfall. Das Bildprogramm im

folgenden Gang entspricht wieder den sehr konkreten Jenseitserwartungen der

Ägypter. Reihen von Dienern, die Opfergaben herbeibringen, werden abgebildet,

immer besorgt darum, den Alltag des Toten

im neuen Leben möglichst zu

erleichtern. Viel zu wenig Zeit, um in der Schönheit der Darstellungen zu

versinken – genug Zeit , um einen großen Hunger nach mehr und tieferen

Verständnis dieser fremden Kultur zu entwickeln.

Wir

wandern zurück in der gleißenden Vormittagssonne, im Banne von Re, der die Erde mit seiner Kraft

erfüllt. Ich möchte hier bleiben, andere Gräber besuchen und in die Schönheit

der kunstvoll gestalteten Wandbilder eintauchen. Doch wir müssen zurück zur

Gruppe, die ohnehin schon einige Zeit auf uns warten musste. Unser Reiseführer

nimmt unsere Entschuldigung freundlich an und wir steigen wieder in die kleine

Bahn, die uns zum Taleingang zurückführt.

Jetzt

bringt uns der Bus zur obligatorischen Touristenattraktion der ökonomischen

Art, zu einer Albasterwerkstätte. Werkstätte ist gut

– es ist in Wirklichkeit ein Andenkenladen, wo alle

Arten von Steinzeug angeboten werden. Die ganze Siedlung besteht aus solchen

„Werkstätten“. Dennoch komme ich auf meine Rechnung. Ich fotografiere die

zahlreichen Familienmitglieder und habe mit ihnen gemeinsam meine Freude daran.

Schöne

Menschen sind mir näher als Alabaster und Steinzeug…

Wir

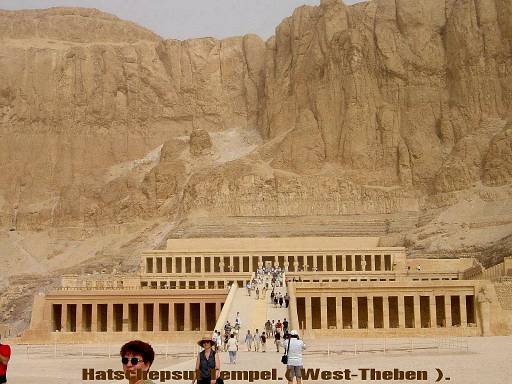

brechen auf und weiter geht es zum Totentempel der Hapschesput.

Der geniale Entwurf dieser Tempelanlage stammt vom

Baumeister Senemut,

dem Vertrauten und wohl auch Geliebten der Herrscherin. Der Totentempel besteht

aus drei übereinander liegenden

Terrassen, die durch Verbindungsrampen in eine südliche und nördliche Hälfte

geteilt werden.

In der unteren Halle stützen auf jeder Seite

22 Pfeiler das Dach, Hohlkehlen als

klassisches ägyptisches Architekturmerkmal schließen das Bauwerk nach oben

hinab.

Von der mittleren Terrasse eröffnet sich der Zugang zur

südlichen Punthalle und zur

nördlichen Geburtshalle. In der Geburtshalle finden sich Reliefs zum Werdegang

der Hatshepsut:

ihre Zeugung durch Amun,

ihre Geburt, Kinderjahre und schließlich die Krönung zum Pharao durch den thebanischen Gott.

Interessanter für die Archäologen waren zweifellos die

Szenenfolgen der Punthalle. Unter dem Karawanenführer Nehsi hatte Hatshepsut eine Expetition in das sagenumwobene Land Punt(Somalia)

geschickt, das sich einst an der somalischen Küste erstreckte und mit den

Ägyptern engen Handel betrieb. Diese gefahrvolle Reise ist in allen

Einzelheiten in der Halle dargestellt.

Die Szenenfolge beginnt an der Südwand und zeigt zunächst

bienenkorbartige Hütten des fremden Volkes, die am Meeresstrand zwischen Palmen errichtet sind. Der

ägyptische Expetitionsleiter wird vom puntischen Herrscher freundlich begrüßt – die Entgegennahme

der Gastgeschenke ist über dieser Szenerie abgebildet. Daneben erscheint die

offensichtlich kranke Fürstin des Volkes von Punt, dargstellt

mit Fettpolstern und in verkrümmter Haltung, die auf einem Esel daher geritten

kommt und mit schmerzlicher Miene den ägyptischen Kaufleuten Reverenz erweist.

Darüber sehen wir, wie ägyptische Schiffe beladen werden und sich im Wasser tummelnden Fische, die

derartig exakt gezeichnet sind, sodass sie moderne Forscher identifizieren und

über ihr Verbreitungsgebiet die Lage des Landes Punt lokalisieren konnten.

Die westliche Längswand zeigt weiterhin die Beladung der

ägyptischen Schiffe – und das in allen Einzelheiten. Matrosen arbeiten konzentriert

mit dem Tauwerk, einige Affen vergnügen sich in der Takelage und auf den

Masten. Wie am Fließband bringen Träger die Waren an Bord, Aufseher rufen

Befehle, winken und versuchen, den Handelsstrom in geordnete Bahnen zu lenken.

Schließlich sieht man die Schiffe, die mit geblähten Segeln die Heimreise

antreten.

Hatshspsut,

als Mann dargestellt, begutachtet nach der glücklichen Heimkehr der Expetition die mitgebrachten Waren und lässt sie vom

Schreibergott Thot registrieren.

An der Nordwand ist Hatshspsut

zusammen mit ihrem Ka unter einem Thronbaldachin abgebildet. Die Texte erzählen

von den Befehlen der Herrscherin an ihre Getreuen.

An die Punthalle schließt sich am

Ende einer der Hathor geweihte Kapelle. Hathor- Säulen mit dem Gesicht der Göttin an den Kapitellen

schmücken das kleine Heiligtum.

Gut, dass

ich schon viel weiß und zielgerichtet meine bevorzugten Räume besichtigen kann.

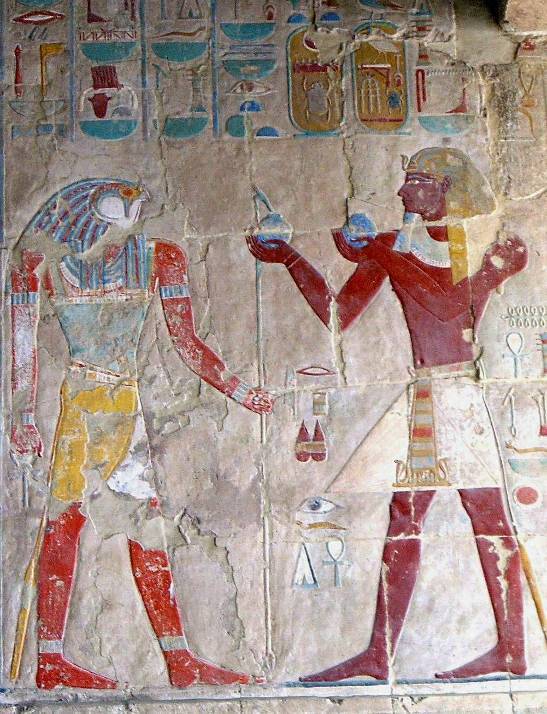

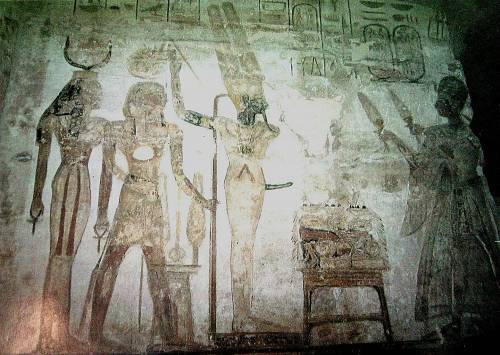

Zuerst bleiben wir in der rechten Anubiskapelle und

betrachten die Bilder von Thurmosis III. Es sind gut

erhaltene farbige Gestalten, die sich in

dem kleinen Raum vor unseren Augen präsentieren und uns sogar den Sternenhimmel

herunterholen mit blauer Deckenfarbe, die mit gelben Sternen übermalt ist. Die

Sternendecke gehörte zum Kanon einer ägyptischen

Tempelausstattung

, die Himmel und Erde umfasst.

Die Geburtshalle gibt nicht wirklich viel her. Die Farben

sind ausgebleicht und die Entfernung von den Reliefs zu weit, um aus den verbleibenden

Umrissen Inhalte ablesen zu können, wie z. b. den rituellen Vogelfang.

So laufen

wir hinüber zur Punthalle und hier ist alles so, wie

beschrieben: Die Kuppelhäuser der Einheimischen, die Beladung der Schiffe-

Die

Begrüßung des ägyptischen Beamten – alles sehr lebendig und klar gezeichnet.

Aber auch hier sind die Farben

weitgehend ausgebleicht, aber doch noch besser sichtbar, als in der Geburtshalle.

Begrüßung

der ägyptischen Beamten

|

|

|

Die kleine

Hathorkapelle an der linken Tempelseite ist ein Juwel

der besonderen Art. Bunt bemalt fasziniert dieses kleine Heiligtum bis heute.

Im Vorraum stützen Hathorsäulen das fehlende Gewölbe

.

An der

Westwand finden wir ein künstlerisch überragendes Bild von der Göttin Hathor als säugende Mutterkuh.

Auch der

kämpfende Tutmosis an der Ostwand ist von begabter Hand gemalt. Langsam

erweitert sich mein Verständnis für Einzelheiten und Unterschiede in den

tradierten Darstellungen, die trotz festgelegten Schema durch künstlerisches

Können lebendige Formen annehmen

Dann geht

es im Eilschritt hinunter zum Treffpunkt mit den Anderen. Obwohl es mich

anfangs seltsam anrührt, ist die kurze Fahrt im Elektro-Zug ein angenehmer

Zeitraum – um die Eindrücke ein wenig zu sammeln, bevor wir den Andenkenbazar der Länge nach durchwandern müssen. Wie

Insekten schwirren die Händler heran und herum – und das „La! Schukran!“ (Nein, danke!) wird fast zu einer Litaneiantwort beim Durchqueren dieser „Einkaufsmeile“.

Im Bus

geht es zurück entlang eines kleinen Nilarms und ich sehe

beim zufälligen Aufblicken mein erstes Krokodil in freier Wildbahn.

Dann sind

wir wieder zurück am Schiff und gehen zum Mittagessen.

Ein Wort

dazu: abwechslungsreich, excellent, schmackhaft und

jeden Tag mit neuen Köstlichkeiten ergänzt. Man müsste die Feder eines Trimalchios führen können, um schon das Frühstück zu

beschreiben: Eiergerichte, warme Fleischgerichte – verschiedene Käse –

Geflügelwurst – Obst von exzellentem Geschmack – Süßigkeiten und Brot in vielen

Varianten, weich und süß…

Mittagessen:

Gemüsegerichte der feinsten Sorte – Fisch einmal in Soßen, dann natur gebraten, Fleischgerichte in verschiedenen

schmackhaften Soßen. Dazu gibt es Reis, Nudel und Salate. Die süßen Nachspeisen

sind mir allerdings etwas zu üppig: orientalische Küche pur.

Am Abend

klingen die Schreie der Esel quer über den Strom bis zu uns an Deck. Jetzt um

21 Uhr tönt aus vier Minaretts der Ruf der Muezzins übers Wasser. Dieser Klang

lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Menschliche Stimme in verschiedenen

Schattierungen, ein Ruf worin auch die Transzendenz mitschwingt: einfach,

schlicht und selbstverständlich. Damit wird wirklich Gott gelobt. Die Minaretts

sind nachts mit grünen Lampen beleuchtet – schlanke Erinnerungen daran, dass

noch immer Gott die Welt in der Hand hält und nicht wir…

Karnak bei Nacht.

Wir

wandern über eine weite Terrasse – noch ganz eingetaucht in private Gespräche.

Doch schließlich stehen wir vor dem unbeleuchteten Eingangspylon des Karnaktempels. Vor uns zwei Widderreihen aus Stein, die die

Tempelstraße bewachen. Nur Priester im

Dienst und Pharao durften diese Straße betreten. DasVolk

hatte niemals Zutritt zum Tempel, während der langen Perioden der ägyptischen

Vergangenheit.

Der äußere

Pylon blieb unvollendet: der Pharao, der sich entschloss dieses mächtige

Bauwerk zu errichten, starb zu früh.

Doch jetzt

geht ein Atmen durch die Menge. Lichtbündel heben die Fassade des Pylons aus der Dunkelheit und die Widderköpfe beginnen

plötzlich zu leuchten:

ein

überwältigendes Bild.

Die

Kameras blitzen – doch dazu braucht man eine Spezialausrüstung, um diese

überwältigende Schönheit ins Bild zu bannen. Gleichzeitig beginnen zwei

ausgewählte, fabelhafte Sprecher in großen geistigen Bögen –ausgehend von der

Tempelanlage – ägyptischen Geschichte zu erzählen.

„Wir sind

angekommen, angekommen im Hause des Vaters, Amun…“

So

beginnen sie. Hier war er zu Hause, der Vatergott Ägyptens. Hier dienten ihm 24

Kasten von Priestern – hierher kam Pharao um ihm zu opfern. Und zum Opetfest wurde die Kultfigur des Gottes auf

einer Barke flussaufwärts gerudert zum Tempel von Mut, seiner Frau. Nur bei diesem Fest konnte das Volk „dabei sein“,

zumindest von weitem mit seinem Gott in Kontakt kommen.

Drei Tage

dauerte das Fest … und ein Jubel ohnegleichen begrüßte die göttliche Barke,

wenn sie aus dem Kanal des Tempelbezirkes kommend in das breite Wasser des

Heiligen Nil einbog.

Nach den

Einführungsworten wird plötzlich eine Kette gelöst und wir dürfen auf dem

widderflankierten Tempelweg hinaufsteigen zum mächtigen Eingangspylon, durch

ihn hindurch und in den ersten Hof, wo wieder die Stimmen hören, die uns über

das Bauwerk linker Hand berichten, einem Tempel zu Ehren der thebanischen Trias:Amun, Mut und Chons, der vom Pharao Sethos

II errichtet wurde.

Rechter

Hand erhebt sich der Eingangspylon des Amontempel,

der von Ramses II errichtet wurde. Dort gleiten die

Strahlen der Scheinwerfer über die Osirispfeiler –

Symbol der immerwährenden Gegenwart des Gottes – symbolisiert durch Fels und

Stein.

Mit dieser

Tempelanlage hat sich Ramses II ein Denkmal gesetzt,

das in seiner

Großartigkeit

nicht zu wünschen übrig lässt. Noch umfängt uns der Zauber des völlig Neuen und

Unerwarteten und dieses Gefühl wird noch gesteigert beim Betreten des

nächsten Raumes. Hier umgibt uns ein riesiger Säulenwald –

spärlich erhellt durch Lichtbündel, die die mystische Atmosphäre noch steigern.

Dazu fügen sich die Stimmen der Sprecher in den Raum, die erzählend den

Säulenwald zum geistigen Leben erwecken. Ich schlendere durch das

Säulenlabyrinth und versuche ein Stück Einsamkeit zu gewinnen, um den

gewaltigen Eindruck innerlich verarbeiten zu können. Eines ist mir schon jetzt

klar: dieser Raum wird mit unvergesslich bleiben.

Weiter

führt uns eine hellgekleidete Gestalt entlang der hieroglyphenge

- schmückten Außenmauer des Amontempels. Sie ist noch

warm von der gesammelten Sonnenhitze des Tages. Die Kanten der gemeißelten

Texte fühlen sich rau an und es tut gut zu wissen, dass die Gelehrten diese

Texte wirklich lesen können. Denn nur die Schrift kann das Dunkel um versunkene

Welten und Völker erhellen. Ägypten hat es geschafft uns zu den gewaltigen

Bauwerken einen Schlüssel zu übergeben, und zwar in Form eines mehrsprachigen

Steines, der uns das Geheimnis ihrer Tempeltexte zu enthüllen erlaubt.

Im

Augenblick, wo wir auf der Terrasse ankommen, die sich nördlich des Heiligen

Sees aufbaut, erstreckt sich das beeindruckende Panorama der Tempelstadt vor uns.

Unter uns glitzert der See geheimnisvoll, als wollte er einladen, dem

mystischen Zauber des rituellen Bades nachzuträumen,

dem sich der Pharao immer wieder unterziehen musste, um gereinigt uns geläutert

dem Amun-Vater huldigen zu dürfen.

Wir nehmen auf der Terrasse auf

weißgepolsterten Sitzen Platz und versinken in der Schönheit des weiten, von

wechselnden Lichtern erhellten architektonischen Raums. Wir lauschen dem

poetischen Bericht vom Aufstieg der größten antiken Macht und schließlich vom

Verblühen einer Kultur, die so konzentriert war auf das Festhalten des Lebens

über den Tod hinaus.

Schon bei

der Krönung des Pharaos begann seine Sorge um das ewige Leben, indem sofort mit

dem Bau seiner persönlichen Grabanlage begonnen wurde.

So wollte

er sich sichern gegen die Katastrophe jeden menschlichen Lebens, die

fundamentale Kränkung durch den Tod. Gleichzeitig geschah vieles, um das

irdische Leben in seiner vielfältigen Lust zu erhalten und zu genießen. Der

Vatergott Amun, wie auch die anderen Götter der Trias

sollten Garantien erwirken für das irdische Leben: Leben in Fülle weitergeben

an die Nachkommen, die trotz ihrer persönlichen Selbständigkeit, immer auch

Elemente von uns selber sind und bleiben.

Der Tempel

von Karnak,

der über viele Generationen erbaut,

erweitert und geschmückt wurde, erscheint uns heute als beeindruckendes Denkmal

der Beständigkeit innerhalb der ägyptischen dynastischen Geistigkeit. Wir

besuchen die Tempelanlage am Tag nach unserem Abendbesuch und beginnen uns mit

der Entstehungsgeschichte und den Details der Anlage auseinander zu setzen.

Die mit Abstand größte Tempelanlage von Ägypten, wurde immer

wieder hymnisch besungen. Jeder Herrscher sah es als Teil seiner göttlichen

Pflichten an, an dem Komplex weiterzubauen. Geweiht war Karnak

dem thebanischen Reichsgott Amun,

der ab der 11.Dynastie bis tief in die römische Ära hinein, hier Verehrung

fand.

Eine Widdersphingenallee führt auf

das Tor des ersten Pylon zu; der Widder war eines der Attribute des Gottes Amun. Nie wurde in Ägypten eingrößerer

Pylon gebaut, der mit einer Breite von 113m und einer Höhe von 43m und einer Dicke von 15m alle bekannten

Dimensionen sprengt.

Der große Vorhof hinter dem ersten Pylon ist nicht weniger

eindrucksvoll. Gleich links befindet sich ein kleines Heiligtum für die thebanische Götterfamilie Amun,

Mut und Chons, das auf Sethos

II. zurückgeht. Rechts und quer zur Tempelachse hat Ramses

II. für die drei Gottheiten einen weiteren Tempel errichten lassen. Dessen

Vorhof schmücken 20 Osirispfeiler, die anschließende

Querhalle wird von vier Säulen dominiert und der Saal vor dem Sanktuarium von acht Säulen getragen. Das Allerheiligste

ist dreigeteilt, so dass in je einem Abschnitt der Reichsgott Amun, seine Gemahlin Mut und der Göttersohn Chons verehrt werden

konnte.

Der kleine Pylon zeigt das unverzichtbare Niederschlagen der

Feinde, und damit die Herstellung der kosmischen Ordnung. Auf dessen Rückseite

überträgt Amun Ramses die

göttliche Königswürde; an den Wänden sind heilige Prozessionen dargestellt,

weiter hinten Ramses bei der Opferung vor der

Götterbarke.

Bemerkenswert die hohe Säule des Taharqua,

in Auftrag gegeben von dem gleichnamigen Herrscher, die als Einzige im großen

Vorhof übrig geblieben ist. Davon wenig entfernt steht

die von Ramses ursupierte

riesenhafte Statue des Pinodjem, die Attraktion des

ersten Vorhofes.

Ein Tor im Norden führt in ein kleines Freilichtmuseum,

worin eine Anzahl von Blöcken ausgestellt sind, die noch lange den Archäologen

für Forschungen dienen werden.

In diesem Areal befindet sich die Rote Kapelle der Hatschepsut und ein weiteres kleines Heiligtum von Sosestris I., das zu den ältesten Teilen der Tempelanlage

zählt.

Ein hohes Tor führt vom Vorhof durch den zweiten arg in

Mitleidenschaft gezogenen Pylon

und hinein in den großen Säulensaal. Dieser dichte

Säulenwald ist gleichzeitig monumental

und doch von einer Anmut, wie sie kein anderes Denkmal dieser Welt

besitzt.

134 Säulen, davon zwölf Doldensäulen und 122 Papyrosbündelsäulen, wachsen in 16 Reihen in die Höhe.

Säulen und Wände sind über und über mit Hieroglyphen verziert.

Die nördliche Außenwand zeigt in ihren Bildfolgen die Siege Sethos I., die südliche Außenwand RamsesII.

bei seinen Kämpfen gegen die asiatischen Nachbarn.

Der dritte Pylon ist nur in seinen Ansätzen zu erkennen. Vor

dem vierten Pylon streckt sich die Nadel des Thutmosis

I. in den Himmel. Ursprünglich standen hier ein weiterer Obelisk des gleichen

Herrschers sowie zwei von Thutmosis III.

Der vierte Pylon mit der anschließenden Säulenhalle ist

ebenfalls nur noch an den Fundamenten zu erahnen. Blickfang ist hier der

Obelisk der Hatshepsut. Auch er besaß einst einen Zwilling, dessen Spitze heute

am heiligen See liegt. Heute der höchste aufgestellte

Obelisk in Ägypten. (Die Laterannadel ist 1,2 m

höher). Gut erkennbar, die von Echnaton in Auftrag

gegebene Namenstilgung des Gottes Amun; Sethos hat die Inschriften allerdings wieder einsetzen

lassen. Gut erkennbar das Ziegelwerk, womit Thutmosis

III. den Obelisken der Hatshepsut hat einmauern lassen. Dank dieser Maßnahme

hat die steinerne Nadel die Jahrtausende gut überdauert.

Hinter dem fünften

Pylon liegen zwei ehemalige Vorhallen in Ruinen. Ebenfalls weitgehend zerstört

ist der sechste Pylon. Die anschließende Halle zeigt zwei interessante Pfeiler;

der rechte trägt eine Lilie, die Wappenpflanze für Oberägypten, die linke ist

mit einem Papyrosstengel verziert, dem Zeichen für

Unterägypten. Jenseits der Halle liegt das Allerheiligste, umgeben von dem so

genannten Annalensaal mit einer Reihe von Inschriften

sowie den üblichen Nebenkammern, apostrophiert als Gemächer der Hatshepsut.

Das aus zwei Räumen bestehende Sanktuarium ließ der

makedonische Nachfolger von Alexander d. Gr., Philipp

Arrhidaidos aus Rosengranit anlegen. Teilweise

schimmert noch die originale Farbe der

Reliefs im Dunkel. Auch der Opfertisch für die Götterbarke steht noch immer am

Platz. Im ersten und zweiten Raum sind Szenen abgebildet, die Philipp zeigen,

wie er den Göttern opfert.

Weiter in Richtung Tempelachse erstreckt sich ein weites

Trümmerfeld. Dahinter die Festhalle von Thutmosis

III. Der quer zur Tempelachse ausgerichtete Saal wird durch 52 Zeltstangen-säulen und Pfeiler gegliedert, die blaue Bemalung der Decke

ist noch immer gut sichtbar.

Bemerkenswert die Reliefs des Botanischen Gartens. An

den halbhohen Wänden hat Thutmosis alle jene Tiere und Pflanzen abbilden lassen, die

er von seinen asiatischen Kriegszügen mitgebracht hat.

Der Obiliskentempel, heute nur

mehr in Resten vorhanden, wurde von Thutmosis III.

begonnen, Ramses II. führte fort. Fertiggestellt

wurde der Tempel während der Regierungszeit von Taharka.(die

namensgebende Steinnadel ließ Kaiser Constantius 357

im Zirkus Maximus aufstellen; 1587 ordnete Papst

Sixtus die Umsetzung vor den Lateranpalast an.)

Direkt an der nördlichen Ziegelumwallung lohnt der kleine Ptahtempel einen Besuch. Bauwerk, von Thutmosis

III. hat das Bauwerk in Auftrag

gegeben. Kompositsäulen

gliedern den Hof; nach einer Vorhalle ist das dreigeteilte Sanktuarium

erreicht, worin das sitzende Kult bild des Ptah (ohne Kopf) noch vorhanden ist. Ihm zur Seite die

löwenköpfige Sechmet, seine Gemahlin. Jenseites der Ziegelmauer liegen die Reste eines Month-Tempels.

Der Besuch

am Morgen „danach“ im Tempel von Karnak erweist sich

für mich wie der Besuch bei einer faszinierenden Schauspielerin, die man nach

einem berührenden Theaterabend, wo sie alle mit ihrer Schönheit bezauberte, in

Alltagskleidern und ungeschminkt wieder trifft. Jetzt halte ich mich an den

Text des Polyglottführers und versuche mir die Anlage

im Detail einzuprägen. Doch es gelingt nicht wirklich. Vorbei an den Osirissäulen, die auch am Tag ihre Faszination nicht

verloren haben, wandere ich zum Heiligen See, der sich jetzt dunkel und brackig vor mir ausbreitet, an seinen Ufern mit Müll

bedeckt. Schnell gehe ich vorbei und wende mich zu den Ausgrabungen im Osten,

wo nur ein einzelner Mann Wache hält. Er führt mich zur Rückseite des vierten

Pylon, wo es ruhig und menschenleer ist. Hier gelingt es mir ein bisschen von

dem Zauber nachzuempfinden, der am Abend davor so stark gewirkt hat.

Auch das

Labyrinth bleibt faszinierend mit seinem hohen Säulenwald, wo ich jetzt

Einzelheiten der Reliefs betrachten kann, die nachts unsichtbar waren. Ich

schlendere herum und versinke aber immer mehr in ein Gefühl der Melancholie.

Später an der usurpierten Ramsesstatue reißt mich ein

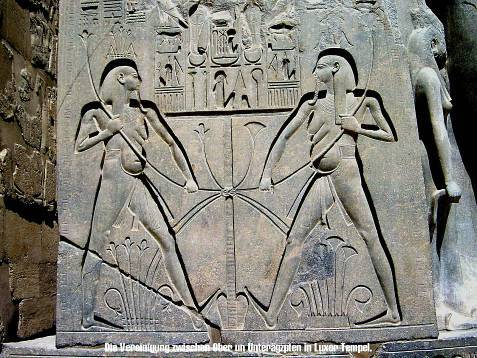

kunstverständiger Führer aus meiner Stimmung, indem er auf die feine

künstlerische Arbeit hinweist, womit das bekannte Bild der Verbindung von Ober-

und Unterägypten in Form von Papyros- und Lotosstengel an

den Seitenwänden des Königsthrones gearbeitet ist. Die Klarheit der Linien, die

feine Arbeit der Details erfreuen mein Auge und ich kann wieder auftauchen aus

der Traurigkeit, die mich hier immer wieder umfangen hat.

Auch RILKE hat hier geweilt und schreibt:

Diese unbegreifliche Tempelwelt von Karnak,

die ich gleich am ersten Abend und gestern wieder im eben erst abnehmenden

Monde sah, sah, sah – mein Gott man nimmt sich zusammen, sieht mit allem Glaubenwollen beider eingestellten Augen – und doch beginnts über ihnen, reicht überall über sie fort (nur ein

Gott kann ein solches Sehfeld bestellen)

-

da steht eine Kelchsäule, einzeln, eine überlebende, und man

umfasst sie nicht, so steht sie einem über das Leben hinaus, nur mit der Nacht

zusammen erfasst mans irgendwie, nimmt es im ganzen

mit den Sternen, von ihnen aus wird es für eine Sekunde menschlich,

menschliches Erlebnis.

|

|

|

In Karnaks wars. Wir warn hingeritten

Helene und ich, nach eiligem diner.

der Dragomann

hielt an: die Sphinxallee –

ah! Der Pylon: nie war ich so

inmitten

mondender Welt! (Ist`s möglich,

du vermehrst

dich in mir, Großheit, damals schon zu viel!)

ist Reisen – Suchen? Nun, das

war ein Ziel.

Der Wächter an dem Eingang gab

uns erst

des Maßes Schreck. Wie stand er

niedrig neben

dem unaufhörlichem

Sich-überheben

des Tors. Und jetzt für unser

ganzes Leben,

die Säule - : jene ! war es

nicht genug?

Zerstörung gab ihr recht: dem

höchsten Dache

war sie zu hoch. Sie überstand

und trug Ägyptens Nacht.

der folgende Fellache

blieb nun zurück. Wir brauchten

eine Zeit,

dies auszuhalten, weil es fast

zerstörte,

das solches Ringen dem Dasein

angehörte,

in dem wir starben.- Hätt ich

einen Sohn,

ich schickt ihn hin, in jenem

Wendejahre,

da einer sich entringt ums

einzig Wahre.

„Dort ist es, Charles,- geh

durch den Pylon

und steh und schau…“

Uns half es nicht mehr, wie?

Dass wirs

ertrugen, war schon viel. Wir Beide:

du Leidende, in deinem

Reisekleide

und ich, Hermit

in meiner Theorie

und doch die Gnade! Weißt Du

noch den See,

um den granitne

Katzen-Bilder saßen,

Marksteine – wessen? Und man

war dermaßen

gebannt ins eingezauberte

Carre,

dass, wären fünf an einer Seite

nicht

gestürzt gewesen (du auch sahst

dich um),

sie, wie sie waren, katzig, steinern, stumm,

Gericht gehalten hätten. Voll

Gericht

war dieses alles. Hier der Bann

am Teich

und dort am Rand die Riesen Skarabäe

und an den Wänden längs die Epopäe

der Könige: Gericht. Und doch

zugleich

ein Freispruch ungeheuer. Wie

Figur

sich nach Figur mit reinem

Mondschein füllte,

war das im klarsten Umriss ausgedüllte

Relief, in seiner muldigen Natur,

so sehr Gefäß - - -: und hier

war das gefasst,

was nie verborgen war und nie

gelesen:

der Welt Geheimnis, so geheim

im Wesen,

dass es in kein Verheimlicht –

Werden passt!

Bücher verblätterns

alle: keiner las

so Offenbares je in einem Buche

-,

(was hülfts,

dass ich nach einem Namen suche):

Das Unermessliche kam in das

Maß

der Opferung.- Oh sieh, was ist

Besitz,

solang er nicht versteht, sich

darzubringen?

die Dinge gehen vorüber. Hülf

den Dingen

in ihrem Gang. Dass nicht aus

einem Ritz

dein Leben rinne. Sondern

immerzu

sei du der Geber. Maultier

drängt und Kuh

zur Stelle, wo des Königs

Ebenbild

der Gott, wie ein gestilltes

Kind, gestillt

hinnimmt und lächelt. Seinem

Heiligtume

geht nie der Atem aus. Er nimmt

und nimmt

und doch ist solche Milderung

bestimmt,

dass die Prinzessin die Papyros – Blume

oft nur umfasst, statt sie zu

brechen.-

Hier

Sind alle Opfer – Gänge

unterbrochen

Der Sonntag rafft sich auf, die

langen Wochen

verstehn in nicht. Da schleppen Mensch

und Tier

abseits Gewinne, die der Gott

nicht weiß.

Geschäft, mags

schwierg sein, es ist bezwinglich;

Man übts

und übts, die Erde wird erschwinglich,-

Wer aber nur den Preis gibt,

der gibt preis.

RILKE 1921 Schloß Berg

am Irchel

Weiter

geht es zu einem „Papyrosmuseum“. Hinter diesem

hochtrabende Titel verbirgt sich wieder ein Geschäft, das verschiedene Sujets

aus Ägyptens Vergangenheit anbietet, und zwar auf Papyros

gedruckt oder gemalt.

Ob es sich

dabei wirklich um Papyros handelt, wage ich zu

bezweifeln. Aber die Anderen freut es und dann ist es schon recht.

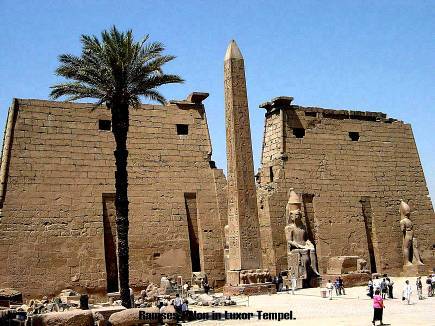

Der Luxor

Tempel

Der Tempel

der Mut, den wir später besuchen, ist ein weniger imposantes Gebäude als der

Tempel ihres Eheherrns Amun.

Alles ist kleiner, die Säulenreihen enger gestellt – doch macht der Tempel

insgesamt einen heimeligeren Eindruck, wenn dieser Ausdruck hier überhaupt

angebracht ist.

Amenophis

III gab den Auftrag für den Bau der sakralen Stätte und ersetzte damit ein

älteres

kleineres Heiligtum. Gewidmet ist es der thebanische

Göttertrinität: Amun, Mut und Chons.

Alle späteren

Herrscher nahmen Veränderungen vor und erweiterten Tempel

kontinuierlich, bis er schließlich auf eine Länge von 260m angewachsen war.

Der erste Pylon geht auf die unermüdliche Bauinitiative von Ramses II. zurück. Wie nicht anders zu erwarten, ist dieser

63m breite Torturm mit Reliefs der Schlacht von Kaddesh geschmückt, die Ramses

gegen die Hethiter führte. Die Bilder im rechten Teil der Pylons

zeigen den Pharao bei der Strategiebesprechung mit seinem Heerführern, das

ägyptische Truppenlager, wie es gerade von den anrückenden Hethitern

angegriffen wird und schließlich den großen König auf seinem Streitwagen. Die

linke Turmseite ist den eigentlichen Kämpfen vorbehalten. Ramses

tobt inmitten seiner Feinde und schlägt sie in die Flucht; wer dem rasenden

König entkommt, sucht die Sicherheit der Festung Kaddish

zu erreichen.

Schließlich muss auch der Hethiter-Herrscher Mutwatallis Fersengeld geben; erschrocken dreht er sich

nach Ramses um. Die Texte lobpreisen seinen großen

Sieg, von dem jeder weiß, dass es nicht einmal ein kleiner war.

Einst standen sechs steinerne Abbilder des großen Pharaos

vor dem Pylon, erhalten geblieben sind heute nur noch, zwei Sitzfiguren von

14m Höhe sowie eine stehende Statue.

Zusätzlich dazu ritzten hier einmal zwei Obelisken den Augapfel der Sonne, seit

1836 ziert eine dieser Nadeln die Place de la Concorde in Paris.

Hinter dem Pylon breitet sich der große kolonnadengesäumte

Säulenhof von Ramses II. aus.

74 Papyrosbündelsäulen stützen

einst die Decke, dazwischen sind 7m hohe Statuen von Ramses

II. aufgestellt. In der Nordostecke ragt die sehr verehrte Moschee des Abu al Haggag in den Komplex hinein.

Besondere

Beachtung verdient ein Relief an der rechten Südwand. Hier sehen wir die

originale Fassade des Tempels mit dem flaggengeschmückten Pylon, den sechs

Standbildern sowie den beiden Obelisken davor. Ein langer, prachtvoller

Prozessionszug mit geschmückten Tieren, vielen Opfergaben und gravitätisch

einher schreitenden Priestern nähert sich dem Heiligtum.

Ein Tor

flankiert von zwei mächtigen Statuen, führt in den langen Säulengang, den Amenophis dem Tempel vorsetzen ließ. 14 paarweise

angeordnete Papyrosbündelsäulen tragen noch heute

gewaltige Architrave. Die Reliefs gehen auf Tut-ench-Amun zurück und zeigten die Feiern zum Opet-Fest.

Heute weitgehend durch Umwelteinflüsse zerstört.

Der zweite

Hof, von einer zweireihigen Kolonnadenreihe umgeben,

leitet in die Vorhalle des Tempels über, die von je acht Säulen in vier Reihen

gegliedert wird. Diese insgesamt 32 Papyrosbündelsäulen

sind reich verziehrt; die Wände zeigen religiöse

Szenen.

Den

folgenden Vorsaal ließ Diokletian zu einem römischen

Tempel umbauen. Dieses sogenannte Sacellum gehörte zu

dem römischen Truppenlager, das in Luxor stationiert war.

Weiter

geht es der Tempelachse folgend durch einen, weiteren Saal mit vier Säulen, in

dem der Opfertisch für die heilige Barke stand. Und schließlich in das

Allerheiligste, dessen heutige Anlage auf Alexander den Großen zurückgeht. Der

geniale Stratege ließ vier Säulen entfernen und einen granitenen Schrein

errichten. Die Reliefs an den Stirnseiten zeigen den König im Sanktuarium bei

kultischen Handlungen und seine Krönung durch Amun,

die Seitenwände geben religiöse Riten wieder .

Es folgen

ein weiterer, quer zur Tempelachse liegender Opfertischsaal mit 12 Säulen,

woran sich drei kleine Kapellen

anschließen.

Besonders

bemerkenswert sind die Bildfolgen im Geburtsraum, einem Vorläufer für die in

späteren Zeiten den Tempeln angegliederten Mammisi.

Seinen Namen hat die Halle von den Reliefs der Westwand bekommen. Obwohl nicht

mehr wirklich deutlich sichtbar, ist die Geschichte, die hier gezeigt wird von

hohem kulturhistorischem Rang: (von links nach rechts)

Chnum

erschafft auf seiner Töpferscheibe zwei Knaben (Amenophis

und sein Ka), ihm gegenüber Isis; die Götter Chnum

und Amun; Amun mit Mutenweje, der Mutter von Amenophis,

auf der Hieroglyphe Himmel und gehalten von den Göttinnen Seiket

und Neith; Amun und Thot; der König und Amun; Isis

umarmt von Amun Mutenweje.

Mittlere

Reihe: Thot kündigt Mutenweje

die Geburt eines Sohnes an; die schwangere Mutenweje

zusammen mit Isis und Chum; Mutenweje

schenkt einem Jungen das Leben, sie wird von den Göttern, besonders Bes und Toeris, den Beschützerinnen der Schwangeren, bewacht. Isis reicht das Neugeborene Amun; im Beisein von Hathor und

Mut nimmt Amun den Knaben auf den Arm.

Obere

Reihe: Die Göttin Seiket, vor ihr die Königin, zwei

Göttinnen stillen den jungen Prinzen und sein Ka; eine Reihe von Gottheiten

tragen das Baby Amenophis; Gott Hekau

hält den Prinzen und sein Ka auf dem Arm, hinter ihm der Gott des Nil; Horus

übergibt die beiden an Amun; Chnum

und Anubis; der Prinz und sein Ka vor Amun; Amenophis als König.

Unter dem

Schutz der Götter kommt das Kind zur Welt, wird von Amun

gestillt und dem Schöpfer präsentiert, der den Knaben als Sohn anerkennt und

zum König krönt. Hierin liegt der Kern der göttlichen Natur des Pharaos.

Die

Szenenfolge in der Mammisi (Geburtshalle)beleuchten

ganz klar den Hintergund des überwältigend langen

Bestandes des ägyptischen Großreiches, und zwar in politischer Hinsicht. Das

Wohl des Reiches war nicht an bestimmte Personen gekoppelt- obwohl Gestalten

wie Ramses II dem Reich einen sichtbaren und

bleibende Stempel aufgedrückt haben. Die Kontur des Pharao konnte immer wieder

durch neue Geschlechter ausgefüllt werden. Wesentlich war nur, dass man seitens der Priester glaubhaft machen konnte,

dass der zukünftige Pharao göttlichen Ursprungs ist. Und wer wollte sich dieser

Interpretation widersetzen?

Ich

wandere durch die künstlerisch sehr eindrucksvoll gestalteten Säulenhalle hinein in das Innere des Tempels.

In der Tempelvorhalle berührt mich eine runde Apsisnische

sehr vertraut – sie war Teil eines römischen

Heiligtums für die Soldaten des nahe stationierten Heerlagers. In den

Räumen, wo die Opfergaben aufbewahrt wurden, gibt es noch einige gut erhaltene

farbige Reliefs, die schon auf den ersten Blick einen Zusammenhang herstellen

lassen, womit eine Deutung wesentlich einfacher

und schneller gelingt.

Es sind

immer wiederkehrende Szenen, wie die Opferungsgesten der Pharaonen gegenüber

den verschiedenen Göttern. Sie opfern Blumen, Nahrungsmittel, Gefäße mit Wein

oder bringen Rauchopfer dar. Daneben wiederholen sich die Darstellungen, wo

Götter den Pharao segnen. Alles wirkt wie eine großangelegte bildlich

gestaltete Litanei, die in allen Tempeln wiederkehrt.

Den

stärksten Eindruck nehme ich von den Säulenhallen mit, die in den Maßen

harmonisch gestalteten Papyrossäulen, die so fremd

und gleichzeitig so vertraut anmuten, weil sie

ihrem Naturvorbild so unmittelbar entsprechen. Später versuche das

Gesehene innerlich zu ordnen, während ich mich an eine dieser Säulen anlehne

und Wärme und Schönheit zugleich genieße.

Zurück an

Bord, erleben wir das erste Mal, dass sich unser schwimmendes Hotel bewegt. Wir legen ab und nun beginnt die

langsame Fahrt flussaufwärts, die uns immer wieder malerische Bilder vor Augen

führt. Einmal sind es Palmenhaine dann wieder Felder mit Zuckerrohr – dazwischen

grüne Hartlaubgewächse, dann wieder

Häuser oder auch Schilfhüten, die an den Ufergestaden ab und zu auftauchen und

wieder versinken.Da sich der Fluss noch selbst seine

Ufer gestaltet, kommen manchmal raue Erdabrüche in den Blick, dann wieder buchtförmigen Ausweitungen, die mit Schilf

bewachsen sind – und immer wieder Inseln, die sehr malerisch daliegen und hin

und wieder bewohnt sind.

Ich

zeichne und fotografiere und möchte keinen der Blick auf die faszinierende Uferlandschaft

versäumen; einer Zeit intensiver Begegnung mit Natur und Landschaft.

Am späten

Nachmittag erreichen wir die Schleuse vom alten Assuan Staudamm.

Während

das Schiff wartend vor den Toren hält, nähern sich kleine Ruderboote, die

verschiedenste Sachen anbieten. Alles

nahezu „geschenkt“.

Die Art

ihres Angebotes erscheint besonders

originell. Eingewickelt in Plastiksäcke werfen sie ihre Schätze (Tischtücher,

Handtücher, Tunicas, Galabeas…)

an Bord, in der Erwartung dass eine KäuferIn das

entsprechende Geld hinunterwirft. Wenn die Sachen nicht gefallen, werden sie in

die Boote zurückgeworfen, wobei sie nicht selten im Wasser landen. Nach den komplizierten

Verkaufsverhandlungen rudern die Männer in die Mitte des Flusses, wo sie an die

stromabwärts fahrenden Frachtschiffe mit Seilen andocken und sich ziehen

lassen.

Während

dieser geschickten Manöver, bewegt sich unser Schiff in Richtung Schleuse. Dort

wird es mit Seilen festgezurrt, während sich langsam die Schleusentore

schließen. Es geht sehr schnell das Auffüllen der Schleusenwanne und bald sind

wir wieder unterwegs auf dem Fluss Richtung Edfu.

Noch ein Wort zur Abendunterhaltung am Schiff. In

Luxor gab es zweimal Programm am Abend, und zwar in den Barräumen. Am ersten

Abend gab es eine Bauchtänzerin, über deren Kunst besser der Mantel des

Schweigens gebreitet bleibt. Danach tanzte eine Art junger Derwisch mit bunten

Gewändern einen sehr sehr eindrucksvollen Rundtanz,

der mit einheimischen Rhythmusinstrumenten begleitet wurde. Fast eine halbe

Stunde drehte er sich zu den Rhythmen im Kreis, indem er immer wieder neue

Figuren aus seinen bunten Gewändern und der Bewegung zauberte. Zuletzt – so mein Eindruck- war er

schon selbst schon in die Bewegung eingeschmolzen. Das Wort Trance würde es

nicht wirklich treffen, weil er am Ende der Vorstellung sofort da war.

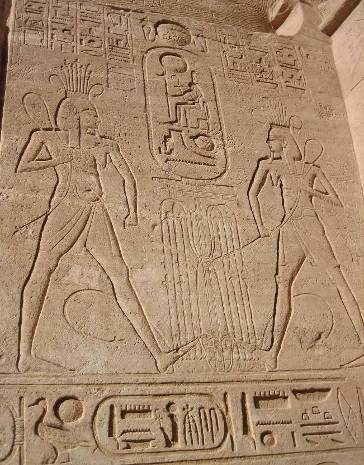

Der Horustempel von Edfu ist ein

Plagiat, dem man das auch ansieht. Von den Ptolemäern im 2. Jh. vor Christus

errichtet ist er einer der vollständig erhaltensten,

aber auch eine sehr unkünstlerische Zitation der alten

Muster. Schon die Reliefs des Eingangspylon machen deutlich, dass hier nur

Schablonen aufgelegt und nachgemeißelt

wurden

Die

Proportionen stimmen einfach nicht. Besser gelingt die Gestaltung der Statuen –

dafür gab es offensichtlich noch eine Steinmetzhütte, die altes Wissen

verwaltete.

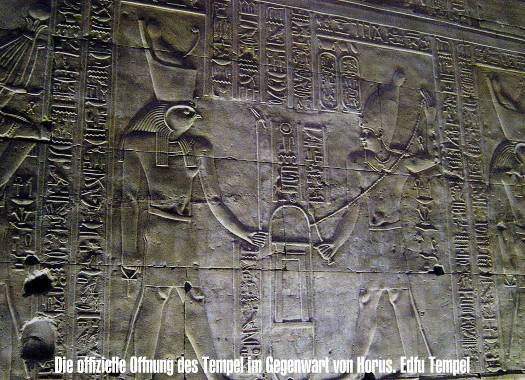

Bevor wir

den Tempel betreten, berichtet unser Reiseführer von den geschichtlichen

Hintergründen des Baues und führt uns dann zu einem bekannten Relief: der

Darstellung der Grundsteinlegung des Tempels und später der Öffnung des Tores

im Beisein des Horus. Ungewöhnliche und neue Darstellungen, die erfrischend vom

überlieferten Kanon abweichen.

Als

Überraschung erwartet uns auch ein fast vollständig erhaltener Altarraum. Die

Götternische entbehrt zwar des Götterbildes, aber die Götterbarke, worauf das

Bild zu den Menschen hinausgetragen wurde, steht in Kopie vor uns. Das Original

befindet sich allerdings im Louvre.

Dieser

kleine sakrale Raum verströmt einen ganz merkwürdigen Zauber, den auch die

Jahrhunderte nicht ganz auslöschen konnten und auch nicht die Blicke der vielen

Touristen. Der Tempelumgang führt durch Räume für die Opfergaben und ist wieder

in der bekannten Weise geschmückt. Die Reliefs sind etwas grob geraten, aber

dennoch recht eindrucksvoll. An der westlichen Innenmauer findet

sich immer

wieder Horus, wie er dem Gott Seth in verschiedenen Tiergestalten nachstellt

und tötet. Doch dieser hat das ewige Leben. Immer wieder erhebt er sich, sowie

das Böse in der Welt einfach nicht ausstirbt.

Horus-Tempel

Die Griechen, die Horus mit ihrem Gott Apollon

gleichsetzten, nannten Edfu, Apollonopolis.

Der Horus-Tempel von Edfu wurde

unter den Ptolemäern (237-257v. Chr.)errichtet. Wie üblich zeigt der

Eingangspylon den Pharao, wie er den Feind am Schopf gepackt hält und mit einer

Keule auf ihn einschlägt. Das Tor im Turmberg,

das von zwei großen Falken flankiert

wird, führt in einen Innenhof mit 32 Säulen. Die Wände der Kolonnaden zeigen

sich wiederholende Szenen, in denen der Pharao den Göttern opfert. Die Front

der Vorhalle an der Rückseite des Hofes besitzt die oben typische Hohlkehle; an

den halbhohen Säulenschranken ist Energetes II.

abgebildet, indem er Horus und Hathor Opfer

darbringt.

Die Decke der Vorhalle wird von 12 Säulen mit

Blumenkapitellen getragen. Auch hier sind die Wände über und über mit

vertieften Reliefbildern geschmückt; sie zeigen das ganze Repertoire der

sakralen Handlungen. Interessant ist an der Westwand unten, die Darstellung des

Pharao bei der Grundsteinlegung des Tempels. Die westliche Kapelle neben dem

Eingang dient als Weiheraum, worin Horus

und Thot abgebildet sind, wobei sie den Pharao mit Wasser übergießen. Die östliche

Kapelle diente einst als Bibliothek.

Der Architrav über dem Tor zur Säulenhalle zeigt das

Sonnenschiff mit Götter-darstellungen. Schmale Luken

lassen Licht ins Dunkel des Säulensaales ein, in dem 12 Säulen mit

Blumenkapitellen die Decke stützen. An den Wänden werden die gleichen Themen,

wie in der Vorhalle behandelt. Der westliche Nebenraum diente einst als Labor.

Seine Inschriften nennen Rezepte für Salben und Weiheöle,

womit die Priester die sakralen Handlungen vollzogen.

|

|

|

Vom angrenzenden ersten Vorsaal aus führen Treppen auf das

Tempeldach. Hier zogen die Priesterprozessionen mit dem Kultbild zu Beginn des

neuen Jahres ins Freie, damit die Strahlen der Sonne dem Gott neue Kraft

zuführen konnten. Über den zweiten Vorsaal gelangt man in das Allerheiligste.

Der Granitschrein hier gehörte zu einem älteren Tempel; auf dem Sockel stand

einst die Götterbarke. Rund um das Sanktuarium verläuft ein Korridor, wovon

eine Reihe kleinerer Kammern zu betreten

sind. In ihnen bewahrten die Priester die kultischen Geräte auf und alles

andere, was für das Ritual benötigt wurde. In den beiden Eckräumen führen

Stufen hinunter zu den Krypten des Heiligtums.

Der innere Tempelumgang erreichbar über Durchgänge in der

Ostwand des Säulensaales

bzw. in der Vorhalle, zeigt löwenköpfige Wasserspeier,

darunter eine Prozession des Herrschers nebst Gemahlin zu den Göttern und

interessanten Darstellungen an der westlichen Umfassungsmauer; Horus kämpft

hier gegen seine Feinde, symbolisiert durch Krokodile und Flusspferde.

Stromaufwärts

geht es nach dem Mittagessen weiter nach Kom Ombo, dem Doppeltempel, der dem

Krokodilgott Sobek

und Horus( Horus, als Sohn des Re) geweiht ist. Auf einem Felsplateau, das zum Nil hin

abfällt wurde dieser merkwürdige Tempel errichtet, der in seinem Stilgemisch fasziniert und beeindruckt.

Besonders

ausdrucksvoll erweisen sich die geflügelten Sonnendarstellungen, die durch ihre

Doppelung über den Tempeleingängen eine starke Präsenz entwickelt. Sehr schön

sind auch die Kompositkapitelle der Säulen, wo schon die Erfahrung der ausländischen

Steinmetze mit eingearbeitet sind.

Wie zu

erwarten, beschäftigen sich die Reliefs

an den Säulen immer wieder mit den Göttern, die hier verehrt werden. Die

Darstellungen des Krokodilgott Sobek scheinen mir

von einem besonders begabten Steinmetz herausgemeißelt…

Der Doppeltempel von Kom Ombo

Da das

Heiligtum zwei Göttern geweiht ist, dem Krokodilgott Sobek und dem Haroeis (Horus als Sohn des Re),finden wir hier eine Doppelanlage vor, die

entlang der Längsachse in zwei symmetrische Hälften geteilt ist. Beide Areale

folgen den klassischen Grundsätzen der ägyptischen Tempelarchitektur; beide

Hälften besitzen einen eigenen Eingang. Auch dieser Tempel datiert aus der Ptolemäerzeit, doch haben auch einige römische Kaiser, vor

allem Tiberius ihre Spuren hinterlassen.

Der erste

Pylon ist fast völlig verschwunden, und von den Kolonnaden der Vorhalle gibt es

nur wenige Säulenstümpfe. In der Mitte des Hofes finden sich Reste eines

Altares und zwei Granitwannen, die wahrscheinlich zu rituellen Waschungen

dienten. Zehn Säulen schmücken die Vorhalle, deren Reliefs Kultszenen zeigen.

Von dort führen zwei Tore in den Säulensaal, der mit 10 Papyrosbündelsäulen

geschmückt ist. Zwischen den Türen zeigt ein Relief das heilige Krokodil von Ombos.

An der nördlichen Wandseite überreicht Haröis

dem Pharao Euergetes II. das Sichelschwert. Hinter

dem Pharao schreiten seine Schwester und seine Frau, die beide den Namen

Kleopatra tragen.

Zwei

weitere Tore geleiten in die drei hintereinander liegenden Vorhallen.

Interessant ist das Relief an der Rückwand des dritten Saales. Es zeigt den

Herrscher Philometor mit seiner Gattin Kleopatra vor

dem Mondgott Chons, der den Namen des Herrschers in

einen Palmzweig ritzt – Symbol für die Verheißung einer langen Regierungszeit.

Nur noch Reste weisen auf die Sanktuarien hin, die einst von den üblichen

Nebenkammern umgeben waren.

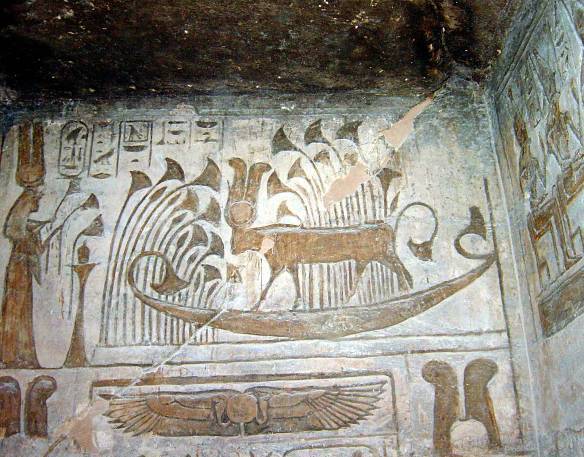

Am

weitgehend zerstörten Mammisi ist ein Relief

erhalten, das Euergetes zusammen mit zwei Göttern

zeigt, wie sie auf der Barke durch die Papyrossümpfe gleiten. Der Köng

zupft estwas gelangweilt an den Halmen. Statt eines

Mungos lassen die Steinmetze einen Löwen auf einem Stengel

hochschleichen – Zeugnis einer sinnentleerten Symbolik, die sich überlebt hat

nach mehr als 3000 Jahren…

Heute geht

es schon sehr früh am Morgen Richtung Abu Simbel.

Noch in der Dunkelheit geht es los und ich versuche noch ein wenig zu schlafen.

Doch es gelingt nicht wirklich, weil ich ganz aufgeregt auf den Sonnenaufgang

warte. Tatsächlich gelingt es mir den Sonnenaufgang über den Weiten der Wüste

mitzuerleben und einzutauchen in diese völlig fremde Natur, die uns durch ihre

Schönheit anzieht, durch ihre

Lebensfeindlichkeit aber gleichzeitig zurückweist.

Abu Simbel

Es war der Schweizer Orientforscher Jakob Ludwig Burckhardt,

der im März 1813 die beiden Heiligtümer

entdeckte. Sandverwehungen hatten in den vergangenen Jahrtausenden die Tempel

fast vollständig zugedeckt, nur die Köpfe der Riesenstatuen ragten aus dem Wüsten-sand heraus. Seine Ausrüstung erlaubte ihm nicht in das

Innere der Tempel vorzudringen. Das besorgte der raubende Abenteurer Belzoni

vier Jahre später; er und sein Team legten die Tempel frei.

Eine Treppe führt hoch zu der Terrasse, auf der die vier

sitzenden 20m hohen Kolossalstatuen von Ramses II.,

wahrhaft majästetisch in den Himmel ragen. Die linke

der Figuren ist am besten erhalten. Die zweite war schon kurz nach ihrer

Fertigstellung geborsten – der Oberkörper lag am Boden, die dritte ließ Sethos II. restaurieren. Ramses

ist im vollen Ornat dargestellt, mit der Doppelkrone von Ober- und

Unterägypten, der Uräusschlange an der Stirn und dem Götterbart am Kinn.

Zwischen den Füßen des Herrschers und auch zwischen den Kolossalstatuen finden

sich kleinere Darstellungen von Familienmitgliedern Über den Statuen verläuft

ein Fries, geschmückt mit Pavianen, die ihre Arme der aufgehenden Sonne

entgegenstrecken, darunter zeigt die Hohlkehle den Namen des Herrschers in

einer Katusche. Über dem Eingang thront der

Sonnengott als falkenköpfiger Re-Harachte; zu seiner

Rechten und Linken Ramses, der ihm in klassischer

Pose die Göttin Maat darbringt.

An der südlichen Begrenzung der Terrasse erinnert die Hochzeitsstele an die politisch motivierte Ehe von Ramses mit der Tochter des Hethiter-Königs. Durch das Tor

gelangt man ins Innere des 55m langen Tempels In der ersten Halle zeigen acht

10m hohe Osiris Pfeiler erneut der Pharao. Rechts an der Eingangswand züchtigt

der König eine Anzahl Feinde von Re-Harachte, auf der

anderen Seite geschieht es vor Amun-Re. An der

südlichen Seitenwand zeigen die Reliefs oben Darstellungen des Herrschers vor

verschiedenen Göttern; darunter links Ramses, wie er

in seinem Streitwagen auf eine asiatische Festung zugaloppiert

und die vor Angst gelähmten Feinde auf den Zinnen mit Pfeil und Bogen tötet, in

der Mitte spießt er einen Libyer mit der Lanze auf, rechts die Darstellung des

Triumphzuges, mit dem der siegreiche Ramses die

Feinde in die Gefangenschaft führt.

Die nördliche Seitenwand verherrlicht die Schlacht gegen die

Hethiter bei Kaddesh.

Oben links der König in seinem Streitwagen von Feinden

umzingelt, in der Mitte in einer Schleife des Orontes

liegende Festung Kaddesh mit ihren Verteidigern auf den Zinnen der Brustwehr, rechts die

Heerführer des Königs, die ihm Gefangene vorführen und die Gliedmaßen der toten

Feinde zählen. Unten links der Marsch der ägyptischen Truppen, dann das

Heerlager mit dem König beim Kriegsrat, schließlich die bekannte Szene, wie

zwei feindliche Spione verdroschen werden, rechts der Kampf der ägyptischen

Streitwagen gegen die gleichermaßen anstürmenden Hethiter. An der Rückwand ist

der siegreiche Ramses zu sehen, der Gefangene vor

verschiedene Götter führt, auf der anderen Seite geleitet er gefangenen farbige, erkennbar an

den wulstigen Lippen, vor die Gottheiten.

Einige der Seitenkammern beinhalten noch Tische, worauf

früher Vorräte und Opfergaben gestapelt waren. Die Wandreliefs vermitteln

religiöse Szenen. IN der Vierpfeilerhalle

wieder die Darstellung einer Barkenprozession. Im Sanktuarium

schließlich findet sich der Sockel für die heilige Barke; in der Nische

dahinter thront Ramses inmitten der Göttertrinität: Amun, Ptah und Re.

Am 21. Oktober und 21. Februar treffen die Sonnenstrahlen

der aufgehenden Sonne das Allerheiligste im tiefsten Punkt des Tempels und

berührt die Figuren der Götter und des Herrschers

Der obige

Text fasst die Konzeption des Tempels gut zusammen. Doch kann ein Text die

ungeheure Wucht, womit die Ramsesgestalten am

Eingangspylon auf den Betrachter einwirken, nicht einfangen. Das kann man nicht

mit Worten schildern, man muss es erleben. Und wieder frage ich mich, welche

geistige, psychische Verfassung den Menschen Ramses

II. dazu gebracht hat, sich wenn irgendwie möglich, in Überlebensgröße und

als Gott – insbesondere in Abu Simbel- wo er sich im Tempelraum in der Gestalt des Gottes

Osiris achtmal in Stein meißeln lässt. Ich glaube, dass die

Machtfülle und Verehrung durch Priester und Volk, die er zweifellos in hohem

Grade genoss, nicht ausreichen um dieses Phänomen der Selbstverherrlichung zu

erklären. Doch letztlich sind alle Spekulationen darüber müßig, weil für

moderne Machthabern die Umsetzung von

ähnlichen Wünschen in Stein und Granit nicht mehr angebracht ist.

Die

Riesengestalten des Pharao Ramses II. vorm

Eingangspylon wirken irgendwie vertraut. Zu oft hat man Bilder von Abu Simbel gesehen. Beim Näherkommen lösen sich die Gestalten allerdings in Einzelemente auf, weil der Blick die Monumentalität der

Gestalten nicht festhalten kann. Was bleibt, ist ein Gefühl des Überwältigtseins, ein Eindruck, der offensichtlich auch vom

Erbauer beabsichtigt wurde.

|

|

Linker Hand vor dem dunklen Holztor wurde

wieder das Sujet von der Vereinigung von Ober – und Unterägypten bedient, uns

zwar mit hoher Meisterschaft des Meißels. |

Ein

gewisse Einförmigkeit und Mangel an Originalität im Hinblick auf die

dargestellten Szenen, lässt sich zweifellos nicht leugnen. Doch darf nicht

vergessen werden, dass in Ägypten Kontinuität in allen Lebensbereichen

verankert war. Warum? Weil es existenziell notwendig war, dass der Nil Jahr für

Jahr zur selben Zeit aus seinen Ufern trat, um das Land zu ernähren. Sie waren

nicht gewohnt auf zufällige Regengüsse

zu warten und zu hoffen, dass Regen ausreichend und rechtzeitig vom

Himmel fällt. In unseren Breiten können wir kaum erwarten, dass Regen zu

bestimmten Zeiten kommt. Wir müssen hoffen,

ohne Garantien bezüglich Ort und Zeit.

Für

Ägypten wurde und wird die existentielle Frage sehr ungewöhnlich gelöst, und

heute wie damals beruht der Ernteertrag auf der regelmäßigen Zufuhr von

gewaltigen Wassermengen durch den Nil für ihr Land.

Kontinuität

prägt sogar die Vorstellung der alten Ägypter vom Leben im Jenseits. Wenn man schließlich durch alle

Tore hindurch bei Osiris ankommt und die Prüfung besteht, dann erwartet einem

nichts anderes, als dasselbe Leben, wie hier auf Erden. Mit Essen und Trinken,

Arbeiten, ect. Es scheint so, dass das Verharren im